Stechbeitel

-

Holzbearbeitungswerkzeuge / Metallbearbeitungswerkzeuge

- Sägen

-

Stechbeitel

- Stechbeitel-Sätze

- Westliche Stemmeisen

- Japanische Stemmeisen (Nomi)

- Hybrid-Stemmeisen

- HSS-Stemmeisen

- Stecheisen

- Zinkenstemmeisen

- Stechbeitel-Sets / Stemmeisen-Sets

- Lochbeitel

- Kurzbeitel

- Stoßäxte

- Ecken-Ausstecheisen

- Zimmerer-Stemmeisen

- Stemmeisen für die spezielle Anwendung

- Werkzeugrolltaschen

- Schneidenschutz für Stemmeisen

- Ersatzteile

- Schnitzwerkzeuge

- Äxte und Beile

- Hämmer / Nägel / Brecheisen

- Hobel

- Drechselwerkzeuge & -bänke

- Raspeln und Feilen

- Messwerkzeuge / Prüfwerkzeuge

- Anreißwerkzeuge / Schneidwerkzeuge

- Fräs- und Bohrwerkzeuge

- Zwingen

- Schraubwerkzeuge

- Zangen

- Werkstattzubehör / Werkzeugsätze

- Schmiedezubehör / Klingenbearbeitung

- Gravierwerkzeuge

- Lederwerkzeuge / Papier- und Polstereiwerkzeuge

- Steinbearbeitungswerkzeuge

- Kinderwerkzeuge

Stechbeitel

EXPERTENWISSEN STECHBEITEL

... für die akkurate Holzbearbeitung unverzichtbar!

Das Ergebnis bei der Holzbearbeitung mit dem Stechbeitel hängt wesentlich von der Qualität und Schärfe des Werkzeugs ab. Das Eisen muss schnitthaltig und gut schärfbar sein, der Beitel soll insgesamt eine gute Balance aufweisen und angenehm in der Hand liegen. Stechbeitel gibt es in abgestuften Breiten von 4 mm bis 40 mm. Die gängigste Breite ist ein 20 mm-Beitel. Die meisten Holzhandwerker nutzen einen sechsteiligen Satz Stemmeisen. Es gibt umgangssprachlich viele Bezeichnungen für Stechbeitel, welche im Grunde alle dasselbe Werkzeug meinen. Darunter finden sich Meißel, Holz-Meißel, Stecheisen sowie Stemmeisen. Manche der Bezeichnungen geben Auskunft darüber, wie die Eisen geführt oder benutzt werden.

Nur zum Nachstechen oder zum Treiben?

Hinsichtlich der Bezeichnung unterscheiden wir Stecheisen für leichte bis mittlere Beanspruchung. Sie werden i.d.R. von Hand gestoßen und haben deshalb am Heftende keine Stahlzwinge.

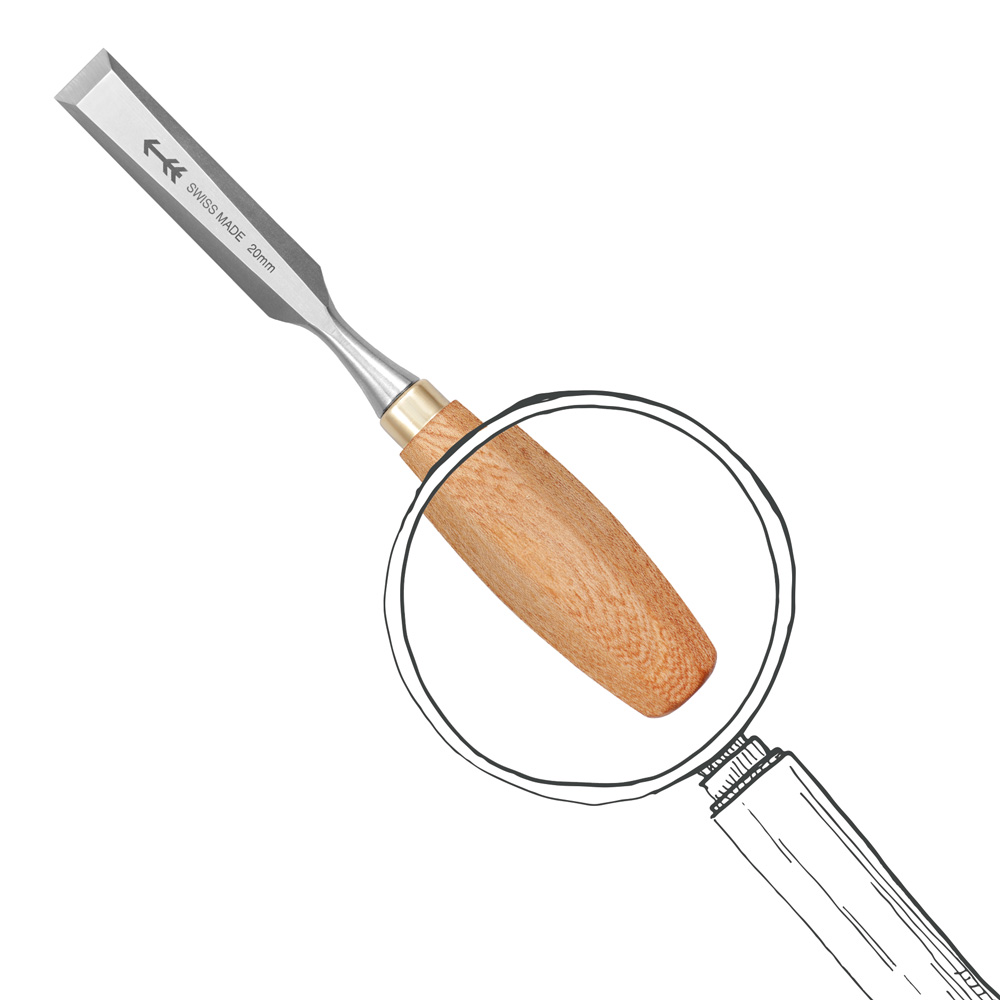

Stemmeisen dagegen werden mit einem Schlagwerkzeug (Holzklüpfel bei europäischen, Eisenhammer bei japanischen Eisen) getrieben. Sie sind daher bezüglich der Klinge robuster ausgelegt und weisen am Heftende eine Zwinge auf.

Die traditionelle englische Bauform der Stechbeitel besteht aus einer kürzeren Klinge und einem ergonomischen Griff, welcher am Griffende eine Verdickung aufweist. Dieser kann auch mit dem Klüpfel getrieben werden.

Ob mit oder ohne Zwinge, die Herstellung des Griffs aus schlagzähem Hartholz ist ein Muss, wenn das Eisen mit dem Klüpfel getrieben wird. Häufig ist das Heft aus Weißbuche gefertigt, daneben eignen sich auch Ulme oder Esche als Griffmaterialien.

Welche Bauformen gibt es?

Stechbeitel mit Angel:

Klassische Bauweise, die eine feste Verankerung der Klinge im Griff gewährleistet. Bei Billig-Produkten ohne zusätzliche Sicherung der Angel durch eine Zwinge kann es bei großen Schlagbelastungen zum Splittern des Griffholzes kommen. Die Zwingen können entweder aus Blech (z. B. Stubai, Pfeil) oder aus massivem Stahl (z. B. DICTUM Stemmeisen) hergestellt sein. Der Vorteil von massivem Stahl kommt vor allem bei häufigem Gebrauch (Bartbildung am Griffende) oder beim Wechsel des Griffes (Demontierbarkeit) zum Tragen.

Stechbeitel mit Tülle:

Diese seltene Bauweise ermöglicht einen fließenden Übergang vom Hals zum Heft und damit eine angenehme Ergonomie. Durch den konischen Sitz des Griffes am Stechbeitel können große Kräfte beim Schlagen übertragen werden. Querkräfte (Ausarbeitung von Zapfenlöchern und ähnlichem) können dazu führen, dass sich der Griff lockert. Da der Konus die Schlagkraft überträgt und nicht die Hinterkante der Tülle, ergibt sich ein kleiner Spalt zwischen Tülle und Heft.

Japanische Stechbeitel:

Japanische Stechbeitel werden auch Nomi genannt. Ihre Bauweise verbindet die Vorteile der beiden nebenstehenden Typen, also zum einen die hohe Kraftübertragung über den Konus, zum anderen die feste Verankerung des Griffes mit einer Angel. Auch hier sollte es einen kleinen Spalt zwischen Tülle und Heft geben, der gewährleistet, dass der Konus sauber anliegt (siehe Grafik Mitte).

Sitz des Stahlrings bei japanischen Stechbeiteln

Der Stahlring überträgt die Schlagkraft über den Konus. Liegt der Ring also am angedrehten Übergang an, sollte etwas Holz an der Anlagefläche entfernt werden, damit die Kraftübertragung nicht über den Konus, sondern über die Anlagefläche läuft.

Der Übergang zwischen Stahlring und angeschmiedeter Schulter wird vom Hersteller überschliffen. Lockert sich der Stahlring etwas, sieht es so aus, als hätte der Beitel einen Riss bekommen. Es handelt sich jedoch lediglich um eine leichte Stauchung, die beim Zusammentreiben des Stahlrings mit dem Blatt entsteht. Durch die ungleichmäßige Verformung der Stahlringkante passt der Ring nur in einer Position. Diese optische Unregelmäßigkeit beeinflusst die Stabilität des Eisens jedoch in keinster Weise.

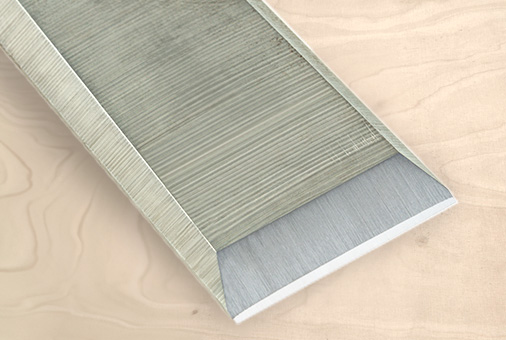

Wie werden Stechbeitel geschliffen bzw. geschärft?

Die Schärfbarkeit variiert je nach verwendetem Stahl. Westliche Stechbeitel sind meist aus hochlegiertem Werkzeugstahl, z. B. Chrom/Vanadium-Stahl mit einem Härtewert zwischen 60 und 62 HRC, hergestellt. Viele Hersteller, darunter Pfeil, Kirschen oder Stubai, geben dabei die Stahlbezeichnung nicht an, sondern nutzen Begriffe wie »Spezial-Werkzeugstahl«. Die japanischen Stechbeitel aus niedriglegiertem Kohlenstoffstahl liegen bei einem Wert von 62-63 HRC. Die höchste Härte und Zähigkeit weisen Stechbeitel aus HSS (kurz für High Speed Steel) mit einem Härtewert von 63 bis 64 HRC auf. Stark vereinfacht kann man sagen, je größer die Härte, desto länger bleibt das Eisen scharf, doch umso schwerer ist es auch zu schärfen.